伊勢志摩の海女文化を知る|伝統と素潜りが育む海の暮らし

自然と共に生きる女性たちの物語

伊勢志摩の海辺には、今なお伝統的な素潜り漁を営む「海女(あま)」たちの姿が残ります。千年以上もの間、海とともに生きる知恵と技術を受け継いできた海女たちの営みは、伊勢志摩を訪れる旅人にとっても深い感動を与えてくれる文化資源です。近年では体験型観光や文化遺産保護の文脈でも注目を集めており、ユネスコ無形文化遺産への登録も視野に活動が進められています。本記事では、伊勢志摩の海女文化の基礎知識から体験方法、そして地域との結びつきまでを網羅的に解説します。

伊勢志摩の海女文化とは?定義と今注目される理由

海女とは何か?伊勢志摩に根づく素潜り漁の伝統

海女とは、酸素ボンベなどを使用せず、自らの肺だけを頼りに海へ潜って貝や海藻などを採取する女性たちのことです。特に**三重県の伊勢志摩エリア(鳥羽市・志摩市)**は、日本で最も多くの海女が活動する地域として知られています。

一般的な漁とは異なり、環境と共存する海女の漁法は、アワビやサザエの成長を見守りながら収穫量を調整する「持続可能な資源管理」の一例ともいえます。また、伊勢志摩では白い磯着に身を包み、木製の浮き桶を携えて海に向かう海女の姿が、文化的にも風物詩として親しまれてきました。

なぜ今、海女文化が注目されているのか?

現代において海女文化が再評価されている理由は、大きく3つあります。

1つ目は、ユネスコ無形文化遺産登録を目指す活動が進められている点です。三重県や地域団体は、海女の伝統技術や暮らしを後世に伝えるため、文化保存と観光振興の両立を図っています。

2つ目は、環境に配慮したサステナブル漁法としての認識の高まりです。大量生産・大量消費の時代に疑問が投げかけられる中、自然のリズムに合わせた漁のあり方が国内外で注目されています。

3つ目は、女性の伝統的な自立的職業としての価値です。海女は古来より「家計を支える女性の働き手」として尊敬され、現代においても多様な働き方の一つとして関心を集めています。

伊勢志摩 海女の歴史と文化的背景

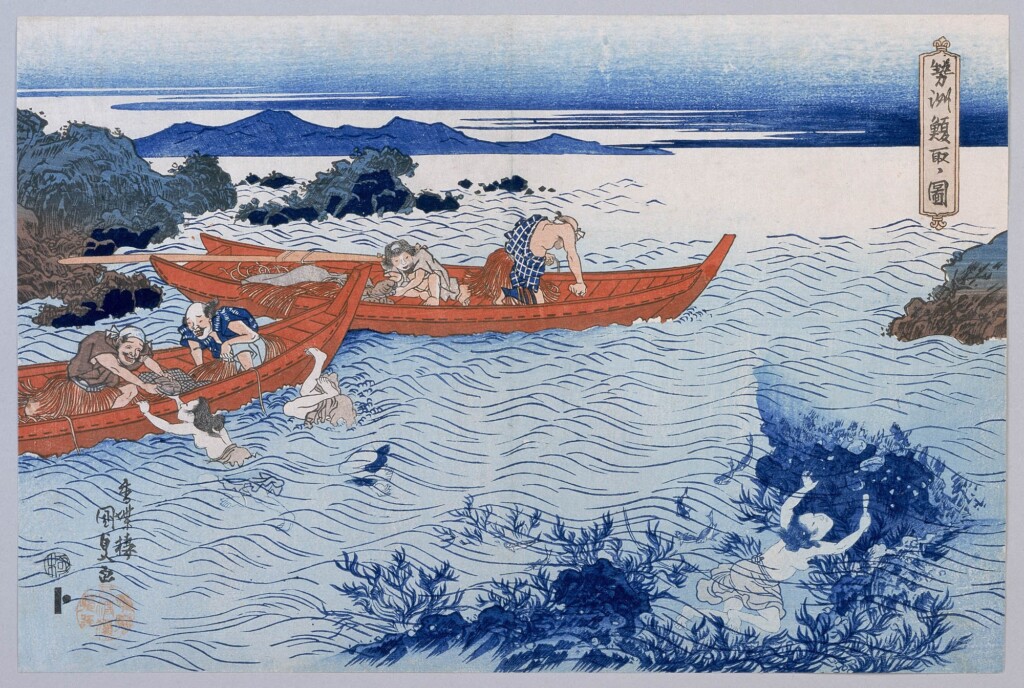

参照元:https://www.bunka.pref.mie.lg.jp/rekishi/kenshi/asp/shijyo/detail600.html

時代ごとの変遷|古代〜江戸〜現代までの海女文化

伊勢志摩の海女の起源は古代にまで遡ります。『日本書紀』や『万葉集』には「海人(あま)」の記述があり、奈良時代にはすでに女性たちが素潜り漁に従事していたことがうかがえます。

江戸時代には**伊勢神宮への「おかげ参り」**が盛んになり、参拝客向けの海産物供給地として伊勢志摩の漁村が発展。海女が採ったアワビやワカメは、伊勢参りの土産物や神饌(しんせん/神への供物)として重宝されました。

明治から昭和初期にかけては、真珠養殖の発展にも深く関わります。御木本幸吉が成功させた真珠養殖の黎明期、海女たちは母貝の採取や管理作業などで重要な役割を担い、その高い潜水技術が産業を支えました。

昭和中期には伊勢湾台風などの自然災害を乗り越えながらも、海女の人数は全国的に増加。この頃には観光地で潜水技術を披露する「海女ショー」も行われ、観光資源としての側面が強まりました。

平成以降は後継者不足や都市化の影響で人数は減少していますが、それでも現在、伊勢志摩地域では300名以上の現役海女が活動しており、全国的に突出しています。

倭姫命と国崎の海女「おべん」の物語

伊勢神宮の創建に深く関わったとされる倭姫命(やまとひめのみこと)は、天照大神を祀る地を探し各地を巡る旅の途中で志摩国の国崎を訪れました。そこで出迎えたのが、海女の「おべん」だったと伝えられています。

おべんはその日、海で採った鮑を差し出し、倭姫命をもてなしました。倭姫命はその鮑に感銘を受け、「神に捧げるにふさわしい海の幸」として伊勢神宮に供えることを定めます。これが国崎の鮑が神饌として奉納される始まりであり、後に長寿や繁栄を象徴する「熨斗鮑(のしあわび)」の起源になったと伝わっています。

参照元:https://amakadukime-jinja.com/noshiawabi.html

参照元:https://amakadukime-jinja.com/noshiawabi.html

この伝承は今も国崎に息づき、毎年7月に行われる「例大祭」では地元の海女たちが海上安全と豊漁を祈願し、倭姫命との縁を称えています。海と信仰が結びついた物語は、国崎の海女文化の象徴として今日まで受け継がれています。

伊勢・志摩地域と海女文化の結びつき

伊勢志摩の海女文化は、単なる漁業ではなく、信仰・祭礼・地域社会との深い結びつきを持っています。

鳥羽市の相差(おうさつ)町には、代々海女を輩出してきた集落があり、現在も集落単位での活動が続いています。地元住民と海女たちは互いに支え合い、今もなお「浜の絆」と呼ばれる強い結びつきを保っています。

現在の海女活動(鳥羽市相差町の場合)

相差町の海女

相差町は全国で最も多くの海女が暮らす町として知られ、現在も30代前半から70代後半まで、約100名の海女が現役で活動しています。世代を超えて受け継がれる文化はこの町の大きな特徴です。

漁は資源の持続可能性を守るため厳格なルールのもとで行われます。操業日は天候に大きく左右され、最終的な判断は当日の朝に行われ町内放送で告知されます。

また、毎週火曜日と「7」のつく日(7日・17日・27日)は漁を休む習わしがあります。これは「7のつく日は海の事故が多い」との言い伝えに基づくもので、安全祈願の意味合いが込められています。さらに、祭礼や神事に合わせて漁を休む「日待ち(ひまち)」と呼ばれる特別な日もあり、地域の信仰と深く結びついています。

操業時間も制限されており、午前9時から10時30分までの1時間半に限られています。観光客は出漁前の午前9時ごろや、漁を終えて帰港する午前10時30分ごろに漁港近くで海女の姿を見ることができ、全国一の海女の町ならではの光景を体験できます。

※見学時は、許可のない写真撮影や過度な声かけは控えましょう。海女は職業として海に潜っているため、節度を持った見学が求められます。

伊勢志摩 海女文化を体験できる場所

現地で海女文化を体感できるスポット

参照元:https://amakoya.com

海女小屋 はちまんかまど

紹介ページ:https://amakoya.com/

住所:〒517-0032 三重県鳥羽市相差町819

TEL:0599-33-1023

営業時間:10:00〜17:00(完全予約制)※夜間営業16:30〜21:30(6名以上 要予約)

定休日:1/1〜1/5、8/13〜8/15、12/30〜12/31、不定休

駐車場:店舗前に駐車可(乗用車20台・大型バス4台)

アクセス:近鉄・JR「鳥羽駅」から車で約25分、シャトルバス「あまバス」あり(要予約)

体験内容

「海女の話を聞くTea Time」(50分・2,800円)や炭火焼き体験など、地元海女のトークを聞きながら海の幸を味わえるプログラムあり。「まるでセレブコース」(伊勢エビ・アワビ等豪華セット、75分・7,200円〜)も提供。バリアフリー対応、Wi-Fi完備、お子様メニューあり。

参照元:https://osatsu.org/amabunka/

相差海女文化資料館

紹介ページ:https://osatsu.org/amabunka/

住所:〒517-0032 三重県鳥羽市相差町1238

TEL:0599-33-7453

営業時間:9:00〜17:00

定休日:年末年始(臨時休館あり)

入館料:無料

駐車場:無料駐車場あり

アクセス:鳥羽バスセンターから「かもめバス」で約45分「相差」下車徒歩5分、伊勢ICから車で約40分

展示内容

等身大ジオラマや潜水実演の模型、磯着や漁具、アワビ採り体験コーナーを設置。車椅子貸出やバリアフリー設備も完備。

参照元:https://mie.uminohi.jp/information/三重県鳥羽市の「海の博物館」-市立化スタート/

鳥羽市立 海の博物館(Sea-Folk Museum)

紹介サイト:http://www.umihaku.com

住所:三重県鳥羽市浦村町大吉1731-68

TEL:0599-32-6006

営業時間:

・3月1日〜11月30日:9:00〜17:00(最終入館16:30)

・12月1日〜2月末日:9:00〜16:30(最終入館16:00)

定休日:6月26日〜30日、12月26日〜30日

入館料:大人800円、学生400円、幼児無料(割引制度あり)

駐車場:約50台分あり

アクセス:鳥羽駅から「かもめバス」で約35分、「海の博物館前」下車すぐ/伊勢ICから車で約35〜40分

展示内容と見どころ

海女道具や漁具、生活用品など約6万点を所蔵し、そのうち6,879点が国指定重要有形民俗文化財。テーマ展示は「海民の伝統」「海民の信仰と祭り」「伊勢湾や志摩・熊野の漁」「海女文化」など多岐にわたります。

体験プログラムも充実しており、冬は「牡蠣むき体験」「海苔すき」、春〜夏は「磯・干潟の観察会」「貝紫染め」「海藻しおり作り」などが楽しめます。建物は建築家・内藤廣の設計で、多数の建築賞を受賞。さらに、館内には三重大学の「伊勢志摩サテライト海女研究センター」が設置され、研究拠点としても機能しています。

体験の時期・アクセス情報

海女小屋体験のベストシーズンは春〜秋(4月〜10月)。この時期は海が比較的穏やかで、天候も安定し、海女の活動も盛んになるため、豊富な海の幸を味わえます。

アクセスは近鉄「鳥羽駅」からバスで約40分で相差町へ。また、鳥羽市内の資料館へは車で約30分が目安です。

Q&A

Q1:伊勢志摩の海女はどのような仕事をしているのですか?

A1: 海女は素潜りで海に入り、アワビやサザエ、海藻などを手で採取します。機械を使わず、自分の呼吸と体力だけで海中の資源を収穫するため、非常に熟練した技術が必要です。

Q2:海女はどのくらいの年齢から活動を始めるのですか?

A2: 海女は若い頃から修行を始めることが多く、地域によっては10代後半から活動をスタートします。熟練するまでには数年かかりますが、長く続ける人も多く、年配の海女も現役で海に入っています。

Q3:海女文化はどのように守られているのですか?

A3: 海女文化は地域の伝統行事や体験施設を通じて次世代に継承されています。また、地元自治体や観光協会が保存活動やPRを行い、観光と文化保護の両立を図っています。

まとめ|伊勢志摩の海女文化が教えてくれること

旅行者・読者が得られる気づきと感動

伊勢志摩の海女文化は、単なる観光資源ではなく「海とともに生きる知恵」そのものです。自然に寄り添い、命の恵みに感謝して暮らす姿勢は、都市生活では得られない学びを与えてくれます。

また、世代を超えて継承される営みや、信仰と結びついた地域文化は、訪れる人に深い感動をもたらします。伊勢志摩を旅する際には、海女文化を通じて「人と自然の共生のかたち」に触れてみてはいかがでしょうか。