九鬼嘉隆と鳥羽の歴史に迫る

参照元:https://www.city.toba.mie.jp/isan/7686.html

戦国時代、鳥羽の海を制し「海賊大名」とも呼ばれた九鬼嘉隆。その居城「鳥羽城」は、海上交通の要衝に築かれた戦略的な海城でした。本記事では、「九鬼嘉隆 城跡」や「鳥羽城 歴史」といった検索意図に応えながら、九鬼氏の活躍と城の歴史、そして現地で楽しめる歴史散歩のポイントを詳しくご紹介します。歴史好きも観光目的の方も、鳥羽の街を深く味わえる旅のガイドとしてご活用ください。

鳥羽城と九鬼嘉隆とは?|歴史と役割の基本情報

九鬼嘉隆とは何者か?|海を制した戦国武将の実像

九鬼嘉隆(くき よしたか)は、志摩国を拠点に活動した戦国時代の武将で、九鬼水軍の指導者として織田信長や豊臣秀吉に仕えた人物です。優れた航海術と造船技術で、海の覇権を掌握したことから「海賊大名」と称されました。

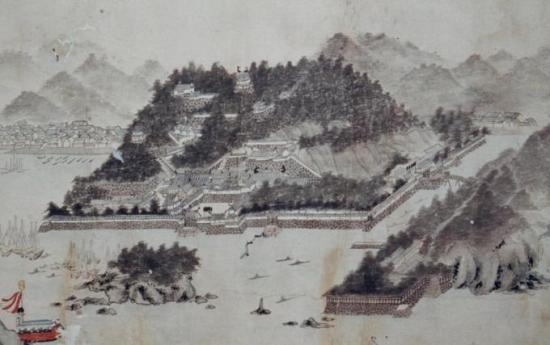

鳥羽城の構造と役割|なぜ「海城」だったのか

参照元:https://www.city.toba.mie.jp/soshiki/k_shakaikyoiku/gyomu/rekishi_bunkazai/bunkazai/1/2549.html

鳥羽城は、湾に面した立地を活かして築かれた「海城(うみじろ)」。海上からの攻撃に強く、同時に海運の要衝としての機能も果たしました。石垣や堀、港との連携が重視され、海上輸送と軍事防衛の両面で活躍した構造が特徴です。

なぜ今「鳥羽城 九鬼嘉隆」に注目が集まるのか?

戦国武将の中でも特に海洋技術に優れた九鬼氏は、現代の海洋文化や地域再発見の文脈で注目されています。また、地域に残る地名や伝承、遺構が観光資源として見直され、鳥羽のまち歩きと結びついて関心を集めています。

鳥羽城の歴史的背景と九鬼氏の文化的影響

九鬼水軍と織田信長・豊臣秀吉との関係

参照元:https://toba.gr.jp/kuki-project/history/

参照元:https://sengoku-his.com/748

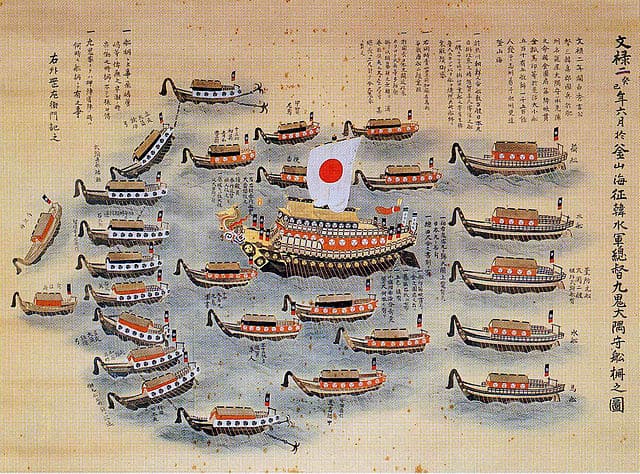

九鬼嘉隆は、織田信長の命を受けて大型軍船「鉄甲船(てっこうせん)」を建造し、石山本願寺との戦いなどで重要な役割を果たしました。その後、豊臣秀吉の朝鮮出兵にも参加し、九鬼水軍は有力な戦力の一つとして機能しました。

江戸時代以降の九鬼家と鳥羽藩の展開

嘉隆の子・守隆が鳥羽藩初代藩主となり、江戸時代には九鬼家は譜代大名として存続しました。鳥羽城は引き続き地域の政治・軍事の中心として機能し、城下町も発展しました。

伊勢・志摩地域とのつながり|海女文化や港町の形成との関係

志摩や鳥羽の海女文化は、古くから九鬼水軍の食糧・資源供給において重要な役割を果たしてきました。また、九鬼氏の治世下で港町としての鳥羽が整備され、漁業や商業が発展しました。

九鬼家の高度な技術力と地域への影響

捕鯨技術の軍事利用と地名に残る地頭たち

参照元:https://www.kujiraniku.com/blog/geiniku202101221/

参照元:https://toba.gr.jp/kuki-project/history/

九鬼氏は、海上での捕鯨技術にも長けており、その組織的な捕鯨は食料確保に留まらず、捕鯨用の網や船の操作技術が軍事にも応用されました。特に、迅速に動く小型船団を活用した戦術は、戦場における奇襲や上陸作戦においても有効でした。

また、九鬼氏に従った地頭たちの名が、現在の町名として残っているとする説もあります。たとえば「加茂」「小浜」「安楽島」などは、九鬼家臣団に由来するという地元の伝承があり、郷土史として語り継がれています。

鉄の船と日本丸を建造できた造船技術

九鬼水軍のもう一つの特徴は、その優れた造船技術です。織田信長の命で建造された鉄甲船は、当時の日本において画期的な存在でした。これらの技術は、後の大型船建造にも影響を与えたとされ、日本の海軍力形成に貢献した一因と考えられています。木造と鉄の融合、強固な船体構造などは、九鬼氏の海洋技術力の高さを示しています。

鳥羽城跡を歩く|現地で体験する歴史散歩

参照元:https://www.iseshima-kanko.jp/spot/1354

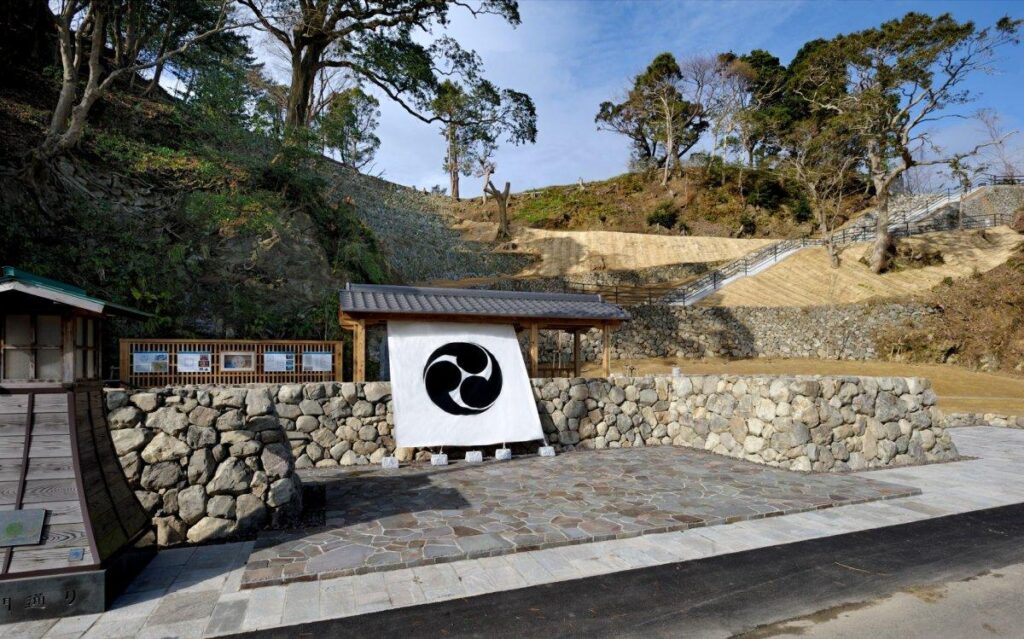

鳥羽城跡公園の見どころと遺構紹介(石垣・御台所跡・碑)

現在、鳥羽城跡は公園として整備されており、石垣や御台所跡などが残っています。城の東側には嘉隆の碑もあり、海を背景に九鬼氏の存在を感じられる場所です。春には桜の名所としても人気があります。

おすすめの訪問時期と散策ルート|春・秋は絶景も

春は桜、秋は紅葉が美しく、海を望む景観とのコントラストが魅力です。鳥羽駅から徒歩10分ほどでアクセスできるため、気軽に散策できます。地元ガイドツアーを利用すれば、より深い歴史解説が得られるでしょう。

アクセス・マナー・散策時の注意点(鳥羽駅から徒歩圏内)

鳥羽駅からの徒歩圏にあり、周辺には観光案内所や休憩スポットも整っています。歩きやすい靴での来訪が望ましく、城跡では保存のための立ち入り制限箇所にも注意が必要です。

九鬼嘉隆と海の信仰|神社や文化資源も巡る旅

九鬼氏ゆかりの神社・寺院

賀多神社(かたじんじゃ)

- 住所:三重県鳥羽市鳥羽3丁目

- TEL:0599‑25‑1157

- 営業時間:境内自由参拝(社務所の常駐時間は不明。事前確認推奨)

- 定休日:なし(社務所未確認の日あり → 要問い合わせ)

- 駐車場:記載なし(周辺に公共または市営駐車場あり)

- ポイント:

- 九鬼嘉隆が戦勝祈願に訪れた神社として知られ、境内には「九鬼の千本杉」と呼ばれる杉を植樹したと伝えられている。

- 毎年4月には春祭りが開催され、能舞台での奉納なども行われている。

常安寺(じょうあんじ)

- 住所:三重県鳥羽市鳥羽

- TEL:0599‑25‑1157

- 営業時間:境内自由(寺務所の時間は不明)

- 定休日:なし(参拝自由。寺務所は要事前確認)

- 駐車場:未記載(市街地にあるため周辺駐車場の利用が望ましい)

- ポイント:

- 元は「大福寺」と称したが、文禄年間に九鬼嘉隆の菩提寺として「常安寺」に改名。

- 本堂裏手には九鬼家の廟所があり、嘉隆ゆかりの重要な史跡のひとつ。

丸興山 庫蔵寺(がんこうざん こぞうじ)

- 住所:三重県鳥羽市河内町539

- TEL:0599‑25‑1157

- 営業時間:境内自由(本堂内の拝観は事前に確認を推奨)

- 定休日:なし(法要などで拝観制限の可能性あり)

- 駐車場:あり(車でのアクセス可能であるが、狭い山道の為運転に注意必要)

- ポイント:

- 弘法大師によって開かれたと伝わる古刹で、永禄4年(1561年)に再建された本堂は国の重要文化財に指定されている。

- 九鬼嘉隆が鳥羽城を築城する際、地鎮と安全祈願を命じたと伝わる。

九鬼水軍の痕跡を残す文化資源・展示施設 鳥羽市立海の博物館

鳥羽市立海の博物館では、九鬼水軍に関連する展示や模型、当時の造船・捕鯨道具などを見ることができます。地域の海との関わりを多角的に学べる施設として、家族連れにも人気です。

紹介ページ:http://www.umihaku.com

住所:三重県鳥羽市浦村町大吉 1731‑68

TEL:0599‑32‑6006

営業時間:

3月~11月:9:00〜17:00(最終入館16:30)

12月~2月:9:00〜16:30(最終入館16:00)

定休日:年2回(6月26日~30日、12月26日~30日)

駐車場:無料・普通車40台、バス16台程度

城跡以外の立ち寄りスポット(ミキモト真珠島・鳥羽湾クルーズ)

歴史探訪の合間に、ミキモト真珠島や鳥羽湾クルーズを楽しむのもおすすめです。海女の実演や真珠の養殖技術の展示など、鳥羽ならではの海文化に触れることができます。

ミキモト真珠島

- 紹介ページ:https://www.mikimoto-pearl-island.jp

- 住所:三重県鳥羽市鳥羽1丁目7-1

- TEL:0599‑25‑2028

- 営業時間:8:30〜17:30(季節によって変動あり)

- 定休日:12月第2火曜日~その翌2日間(計3日間)

- 駐車場:あり(普通車 約120台/2時間600円、以降1時間ごと200円・バスは事前予約)

鳥羽湾クルーズ

- 紹介ページ:https://shima-marineleisure.com/toba

- 運営会社:志摩マリンレジャー株式会社(鳥羽マリンターミナル所在地)

- 乗船場所:鳥羽マリンターミナル(鳥羽市鳥羽1丁目2383‑51)およびミキモト真珠島・鳥羽水族館前発着あり

- TEL:0599‑25‑3147(志摩マリンレジャー)/0599‑25‑3177(遊覧船窓口)

- 営業時間(遊覧時間):9:00~16:00

- 定休日:毎年1月中旬〜2月上旬(期間・詳細は要問い合わせ)

Q&A

Q:鳥羽城は現存しているの?

A:本丸などの建物は残っていませんが、石垣や遺構は現地に残されており、公園として整備されています。

Q:九鬼嘉隆の資料はどこで見られるの?

A:鳥羽市立海の博物館や城跡の案内板などで関連資料を見ることができます。

まとめ|九鬼嘉隆と鳥羽城から見える歴史と旅の学び

鳥羽の歴史にふれることで得られる気づきと感動

九鬼嘉隆という海の武将の生き方、鳥羽城を拠点としたその戦略、そして捕鯨や造船に象徴される高度な海洋文化は、単なる観光を超えて歴史と人間の知恵の深さを教えてくれます。

歴史旅を深める周遊ルート|二見浦や志摩町の城館跡へ

鳥羽を起点に、二見浦の夫婦岩、志摩町の古城跡、海女文化が残る相差(おうさつ)などを巡れば、より深い歴史体験が可能です。九鬼氏が築いた海のネットワークとその痕跡を、現地で五感を使って辿ってみてください。