和の美しさを暮らしへ|伊勢和紙でつながる伝統とアート、そしてモダンライフ

参照元:http://www.ise-dentoukougei.com/list/file/washi/index.html

日本の伝統工芸「和紙」の中でも、三重県伊勢市で守り継がれてきた「伊勢和紙」は、その繊細な風合いと驚くほどの強さ、そして神宮との深い関わりで知られています。現代ではエコ素材やアート作品としての可能性にも注目が集まり、体験型観光の人気スポットとしても評価されています。この記事では、伊勢和紙の基礎知識から歴史、体験情報までをわかりやすく紹介し、文化とふれあう旅への第一歩をお届けします。

伊勢和紙とは?その定義と今注目される理由

伊勢和紙の意味と起源とは?

参照元:https://asafuku.net/?p=7258

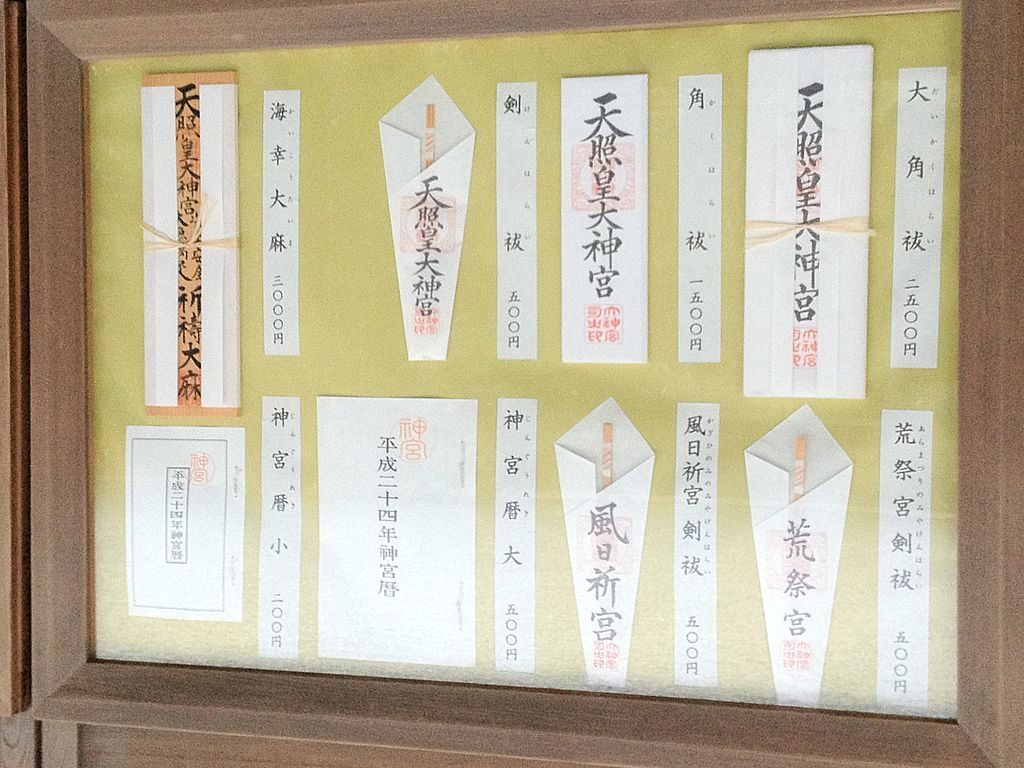

伊勢和紙とは、三重県伊勢市で生産されている伝統的な手漉き和紙で、特に「神宮御用紙(じんぐうごようし)」として知られています。これは伊勢神宮の神事に使われる神聖な紙で、古くから祭祀や写経、奉書などに用いられてきました。

一般的な和紙との違いは、厳選された原料と地元で評価されている清浄な水を使用することで、繊細でありながら強度のある仕上がりになる点です。製法には長年培われた職人技が詰まっており、機械製では表現できない独特の風合いが魅力です。

なぜ伊勢和紙が今、再注目されているのか?

参照元:https://iseshima.keizai.biz/headline/4058/

伊勢和紙は、近年「持続可能な素材」としても注目を集めています。化学薬品をほとんど使用せず、天然素材であるため、環境への負荷が少ないのです。また、その風合いや手触りの美しさは、国内外のアーティストやデザイナーからも支持され、照明・インテリア・グラフィック作品など多様な表現に用いられています。

さらに、和紙文化そのものが消えゆく今、伊勢和紙のように地域と強く結びついた手工芸が「文化財」として見直され、ワークショップや工房体験を通じて「学び」としての価値も高まっています。

伊勢和紙の歴史と文化的背景

伊勢和紙の時代ごとの歩み(古代〜現代)

参照元:https://www.isejingu.or.jp/about/history/

伊勢和紙の起源については、一部の説で平安時代にまで遡るとされています。伊勢神宮での神事に使われたことが始まりとされ、室町時代には「御師(おんし)」と呼ばれる神宮の案内人が、全国を巡るなかで伊勢和紙を伝え広めたと伝承されています。

江戸時代には伊勢参りの土産品としても重宝されましたが、明治以降の機械化によって手漉き和紙産業は全国的に衰退。伊勢和紙も一時は消滅の危機に瀕しました。しかし、地元企業や職人の努力により再興され、現在では「神宮御用紙」の名を冠して伝統を守り続けています。

伊勢の風土と伊勢和紙の結びつき

参照元:https://www.isejingu.or.jp/about/naiku/ujibashi.html

伊勢和紙の品質を支えるのが、伊勢市の自然環境です。特に地元で「清らかな水」として評価されている五十鈴川の水は、紙漉きに適した特性を持ち、紙の白さと柔らかさを生み出す重要な要素とされています。

また、志摩地方とのつながりもあり、かつては植物性の繊維素材や灰汁(あく)などの加工材が周辺地域から供給されていました。伊勢神宮と深く結びつく信仰文化のなかで、紙という「神と人をつなぐ存在」が、伊勢和紙を特別なものにしてきたのです。

伊勢和紙の魅力を体験する|観光とワークショップ、新たな楽しみ方

見学できる和紙工房とイベント情報

参照元:https://ise-kanko.jp/purpose/washikan/

伊勢市内では、現地で和紙づくりを体験できる場所があります。その代表が「伊勢和紙館(大豐和紙工業)」です。ここでは職人による実演の見学のほか、実際に紙を漉いてみる体験が可能で、完成した和紙は持ち帰ることができます。

また、年に数回、伊勢志摩地域の伝統工芸品を集めたイベントが開催され、和紙作品の展示販売やワークショップが行われます。観光と学びを兼ねたアクティビティとして、家族連れにも人気です。

- 紹介ページ:https://isewashi.co.jp

- 住所:三重県伊勢市大世古一丁目10-30

- TEL:0596-43-1234

- 営業時間:9:00〜17:00(最終受付16:30)

- 定休日:毎週水曜日(祝日の場合は翌日)

- 駐車場:無料駐車場あり(普通車10台)

- その他:伊勢和紙体験は、毎月第2土曜日に開催。完全予約制のため、内容・料金等は事前に電話でお問合わせください。

伊勢和紙で広がる創作の楽しみ方|名刺やインテリアにも活用

伊勢和紙の魅力は、鑑賞するだけでなく「自分で使う・作る」ことでさらに深まります。たとえば、伊勢和紙を使ったオリジナル名刺は、和紙ならではのやさしい手触りと風合いが相手の印象に残る一枚になります。印刷インクとの相性も良く、シンプルなデザインでも凛とした存在感を放つのが特徴です。ビジネスシーンだけでなく、趣味や副業など、個性を伝える場面にもぴったりです。

また筆者自身は、伊勢和紙に自作のグラフィックや筆文字を印刷し、額に入れてインテリアとして部屋に飾る楽しみ方もしています。光に透ける紙の質感や、季節のモチーフとの調和は、暮らしに静かな美しさを添えてくれます。小さなスペースにも映えるため、和室はもちろん、洋風の空間にも自然となじみます。

このように、伊勢和紙は手に取る人の発想次第で、日常に心地よい“和の彩り”を加える素材として楽しむことができます。旅先で手に入れた和紙を、帰宅後に自分だけの作品へと仕上げる。その体験こそが、伊勢志摩の文化をより深く味わうきっかけになるかもしれません。

訪れるベストシーズンとマナー・アクセス情報

伊勢和紙館を訪れるのにおすすめの季節は、気候の穏やかな春(4月〜5月)と秋(10月〜11月)です。和紙の乾燥工程を含む体験では、湿度が低く気温が安定している時期が最適とされています。

服装は汚れても良い格好が望ましく、体験の際は手元に水がかかることもあるためタオルを持参すると便利です。アクセスは近鉄「伊勢市駅」から徒歩約10分、バスまたはタクシーの場合は5〜15分程度。事前予約制のため、訪問前に公式サイトの確認をおすすめします。

伊勢和紙にふれる旅の締めくくり

訪問者が得られる気づきと感動とは?

伊勢和紙と出会う旅は、単なる観光を超えた「心の体験」となります。素材の一つひとつに込められた手仕事の温もり、そして地域と歴史が重なり合う背景を知ることで、紙1枚の価値が大きく変わって見えるでしょう。

子どもたちにとっては、ものづくりの楽しさや日本文化の奥深さを知る機会に。海外からの旅行者には「日本の精神性」を伝える文化体験としても好評です。

あわせて訪れたい周辺スポット

伊勢和紙の旅をさらに豊かにするために、以下のスポットへの立ち寄りもおすすめです。

三重県総合博物館(MieMu)

紹介ページ:https://www.bunka.pref.mie.lg.jp/MieMu/

住所:三重県津市一身田上津部田3060

TEL:059-228-2283

開館時間:9:00〜17:00(最終入館16:30)

定休日:毎週月曜日(祝日の場合は翌平日)、年末年始

駐車場:無料駐車場あり(普通車165台)

その他:常設展示では、伊勢和紙を含む三重県の伝統工芸・自然・歴史を総合的に紹介。特別展示やワークショップも随時開催されています。

まとめ|伊勢和紙で出会う、伝統と人のあたたかさ

伊勢和紙は、地域の自然・信仰・手仕事が融合した「生きた文化」です。この記事を通して少しでもその魅力を感じていただけたなら、次は実際に足を運んでみてください。体験の中で生まれる気づきや感動は、あなたの旅をきっと忘れがたいものにしてくれるはずです。